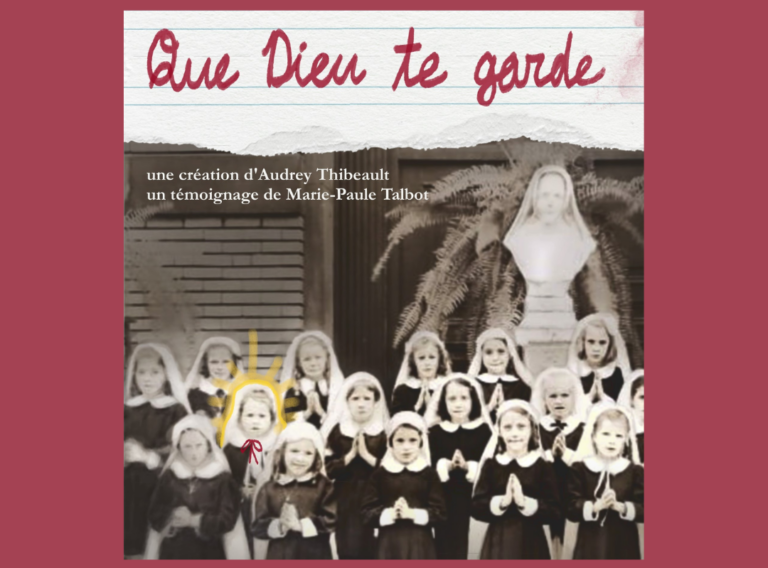

Après des mois de février et mars bien chargés, l’on pourrait croire à des temps plus doux et à des eaux plus tranquilles. Détrompez-vous ! La saison culturelle 2024-2025 est loin d’être terminée, et ce qui reste à venir s’avère très prometteur ! En attendant la saison chaude et les mille et un festivals, et pourquoi pas aussi pour en venir à bout de la fin de session, Impact Campus vous propose de vous immiscer dans les coulisses de quelques spectacles théâtraux à mettre sans faute à votre calendrier à travers une série d’entretiens. Au diable la critique ! Cette fois, on discute avec Audrey Thibeault de sa pièce Que Dieu te garde, présentée du 16 au 19 avril à la Charpente des fauves. On y jase de tableaux vivants, d’autoritarisme, de rébellions, de transmission intergénérationnelle, de mémoire et de filiation familiale.

Par Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle), cheffe de pupitre aux arts

Contexte de création : tableau vivant et confidences

Été 2021, 1h08 AM. Il ne reste que moi, mon frère, ma sœur et ma grand-mère autour de la table, des verres presque vides. Ma grand-mère, Marie-Paule, a toujours lutté contre le sommeil durant les soupers de famille, même à 82 ans. C’est la première fois que je l’entends parler plus longuement de son père. Omniprésent, accusateur, elle le compare à l’Œil de Dieu, plus strict que les sœurs du couvent, nous dit-elle. Je sens, dans le moment, un désir de mémoriser, d’archiver ce qu’elle s’apprête à dire. Impulsivement, j’ouvre mon téléphone pour l’enregistrer.

Ce projet en est un bien personnel pour Audrey, puisque sa pièce tient effectivement des confidences que lui avait confiées sa grand-mère. “Elle a commencé à me parler de son père, et j’ai trouvé ça super intéressant. J’ai commencé à l’enregistrer pendant qu’elle parlait, et c’est là où j’ai trouvé l’histoire que j’allais raconter à travers les tableaux vivants que je faisais durant ma recherche-création.”

C’est à partir de cet instant qu’Audrey a décidé de faire l’histoire des témoignages de sa grand-mère à propos du pensionnat catholique. “Toute son enfance, de l’âge de 9 ans à 20, elle l’a vécue dans un pensionnat catholique, à Villa Maria à Montréal. Je m’y suis intéressée parce que c’est vraiment loin de ce que je connais, c’est loin de mon enfance à moi. Je n’ai aucune idée à quoi ça ressemble de rester dans un pensionnat si jeune, d’être loin de ses parents si longtemps. Elle me raconte la première nuit au dortoir, elle me parle du réfectoire, de la cafétéria, ou de ses rébellions, comme la fois où elle a pris une bière dans les toilettes avec une amie.”

C’est donc sur les bancs de l’Université Laval que s’est entamée l’écriture de Que Dieu te garde, alors qu’Audrey étudiait à la maîtrise en arts vivants, s’intéressant déjà aux tableaux vivants et à l’image, notamment via les recherches sur l’esthétique et les arts visuels. “Je me suis rendu compte que ce que j’aime, c’est quand il y a une histoire derrière l’image. Pour moi, c’est là que l’image est la plus frappante”. Les tableaux vivants lui ont ainsi permis de mettre en images les enregistrements audio de sa grand-mère, de sorte qu’il y ait plus aux discussions que l’on aura l’occasion d’entendre durant la pièce.

Archiver les souvenirs familiaux pour mieux (se) comprendre

À travers ces enregistrements, Audrey s’intéresse non seulement à la transmission des souvenirs familiaux, mais espère aussi pouvoir archiver sa mémoire et l’héritage qu’elle porte.

“Dans nos discussions, j’aborde les relations intergénérationnelles. Ce n’est pas tout le temps facile. L’audio laisse aussi apparaître les failles de la mémoire. Des fois, ma grand-mère ne se souvient plus tout à fait, il y a des hésitations dans les commentaires. C’était important pour moi de garder les hésitations, ça fait partie du documentaire et c’est présent dans la pièce. Ça vient un peu avec le fait de demander à une personne âgée quelle est son histoire. Le souvenir ne sera pas parfait, parfois, il y a des trous, c’est une façon de se souvenir qui est différente. Ma grand-mère me raconte des choses qui sont assez intenses, mais un peu en riant, d’une façon très détachée, mais pour elle, ça fait tellement longtemps.”

Bien que la pièce évoque l’autoritarisme à travers le pensionnat catholique ou la figure du père, Audrey explique qu’elle ne porte pas nécessairement sur la religion, mais explore davantage les rapports de pouvoir familiaux ou institutionnels, pouvoir qu’incarne le personnage muet de L’Autorité. Audrey la décrit comme une présence constante et importante, même si, souvent, elle ne fait que regarder. “C’est important pour moi qu’elle soit là, parce que c’est un peu ça que ma grand-mère raconte : qu’à cette époque, il y avait ce sentiment qu’on était toujours observée, même quand on était seule. Oui, la religion amenait ça avec cette idée d’Œil de Dieu, mais pour elle, c’était son père qui l’observait. Pourtant, elle ne parle pas souvent de son père, et quand elle le fait, le discours est nuancé. Et parce qu’elle n’en parle pas beaucoup, c’est une figure un peu caricaturale, une silhouette imposante, dans l’ombre qui regarde.”

Si la figure du père n’est ainsi pas au centre de la pièce, elle représentait surtout un tremplin, un prétexte pour aborder cette autorité à laquelle s’intéresse Audrey et qui marquait les conversations avec sa grand-mère. En fait, l’intention première d’Audrey avec Que Dieu te garde n’était pas de “réparer” par le geste artistique, mais d’accorder une place importante à l’écoute au sein de la démarche et du processus derrière la création de la pièce. “J’avais envie de savoir, de comprendre d’où je viens. C’est une porte d’entrée sur mon héritage et sur les traumas intergénérationnels. Et je pense que d’essayer de comprendre et d’écouter, c’est une forme de réparation. Ma grand-mère a vu la première itération de la pièce, à la maîtrise, et juste de s’entendre parler, je pense que ça lui a fait du bien. Quand on est à l’âge de ma grand-mère, j’ai l’impression qu’on est beaucoup dans la mémoire, dans le bilan de notre vie. Je pense que d’avoir ce spectacle, fait par sa petite-fille, ça lui fait du bien. Même ça, ça peut être réparateur.”

L’interdisciplinarité pour contempler et raconter la mémoire

Que Dieu te garde est une œuvre interdisciplinaire qui mêle tableaux vivants, danse-théâtre et même installation audiovisuelle. Audrey m’explique que la fusion des disciplines vient avant tout d’un mélange de ses intérêts personnels, donc de disciplines et de langages artistiques qui, d’emblée, l’interpellaient, comme le mouvement ou les éclairages. On se retrouve ainsi avec des images qui font se rencontrer des corps vivants et muets, dansant ou réalisant des actions performatives dont la force d’évocation se retrouve amplifiée par différents jeux de lumière. “Je suis quelqu’un qui pense en images, en éclairages, aussi. Je réfléchis beaucoup de cette manière là, c’est ce qui me vient en premier. Par exemple, quand ma grand-mère me parlait, j’ai eu l’image des vitraux. Je me suis dit que ça pourrait être magnifique, c’est la première image qui m’est venue. Elle a aussi une façon de parler particulière, c’est une bonne conteuse, et elle a une belle voix de grand-mère, réconfortante. Ça a suscité beaucoup d’images en moi.”

Cette hybridité formelle, d’une certaine manière, reflète l’aspect morcelé, fragmenté et sensoriel de la mémoire, qui n’est pas parfaitement linéaire, notamment au travers du collage qu’a dû faire Audrey en choisissant les extraits qu’elle allait mettre en scène. Il ne s’agit pas d’une simple succession d’images et de tableaux, non, car leur sens fonctionne plutôt par accumulation. “Je travaille avec des images à découvert. Il y a plusieurs objets, comme un vélo, des ustensiles, du jell-o, des fougères, mais on ne sait pas quand ils entrent en jeu. Au final, au fur et à mesure qu’on découvre ma grand-mère à travers son discours, on comprend pourquoi ces objets sont là, à quoi ils servent. La mémoire, c’est ça. Parfois elle me raconte des choses et je me dis “Ahhh, c’est pour ça que telle chose est comme ça, c’est pour ça que t’es comme ça”. Je veux que le public aussi ait ce sentiment au fil de la pièce, en faisant des liens progressivement, et parfois après coup.”

Mais ces images qui constituent la pièce et lui donnent vie, surtout, laissent place à quelque chose de très contemplatif et invitent en quelque sorte au ralentissement et, encore une fois, à l’écoute, cette fois de la part des spectateur.rices. Avant même de s’attarder à l’écriture des dialogues, Audrey travaillait à l’élaboration des tableaux vivants, car la contemplation, me dit-elle, est particulièrement importante dans sa pratique artistique et dans son rapport à l’art de manière générale. “C’est ce que j’aime de l’art. Ce qui m’amène à aller dans un musée, c’est la possibilité de ralentir. On a un mode de vie tellement rapide, on se fait constamment lancer des images. Ça me fait du bien de prendre le temps de regarder chaque chose que je vois, d’y réfléchir, de penser, de ralentir. C’est ce que je veux offrir quand je fais une œuvre.”

Au fil des conversations, il semble que des liens se tissent justement et presque tout naturellement entre ce “ralentir” et les diverses fresques de l’histoire de sa grand-mère au pensionnat. “Il y a une présence de la lenteur, du silence, de l’immobilité au pensionnat. Évidemment, c’était vécu de manière différente pour toutes les couventines, mais c’est quelque chose que ma grand-mère a aimé du pensionnat. Aller à la chapelle, admirer la beauté des lieux, leur silence…Ce sont des choses que j’aime beaucoup aussi. On se rejoint là-dessus, et le tableau vivant c’est contemplatif, donc ça résonnait vraiment avec son histoire.”

La nécessité du dialogue intergénérationnel

C’est aussi pour archiver comment elle parle, comment on se parle elle et moi, comment on s’écoute entre nous.

En demandant à Audrey ce que cette œuvre lui permet d’exprimer, plus encore ce qu’elle aimerait que le public en retienne, cette dernière en profite pour m’exprimer son souhait, c’est-à-dire que sa pièce nous donner le goût de nous parler, d’aller voir nos grands-mères ou de parler avec nos petites-filles.

“Mon objectif c’est de montrer que ça vaut la peine d’aller à la rencontre de nos aîné.es. Je trouve, souvent, qu’ils n’ont pas une belle place dans notre structure sociétale, et c’est dommage qu’on les mette beaucoup de côté. Il y a d’autres structures qui les mettent plutôt au centre, car ils et elles sont gardien.nes de la mémoire, du savoir, de qui on est aussi collectivement. Au final, l’histoire de ma grand-mère, c’est aussi celle de plein d’autres couventines, c’est l’histoire du pensionnat catholique, de la Grande Noirceur au Québec. Ils ont cette mémoire en eux, donc ça vaut la peine de les écouter et de les valoriser dans cette mémoire-là aussi. C’est un peu ça que j’aimerais avoir comme impact.”

À quoi faut-il s’attendre, donc, en allant voir Que Dieu te garde ? À ressentir toute une gamme d’émotions. “On peut être triste, empathique pour ma grand-mère, mais on peut aussi être heureux de sa résilience, et même parfois trouver ça drôle aussi, comme avec ses histoires de rébellions. On peut s’attendre à un récit, une rencontre intergénérationnelle.” “Une belle rencontre intergénérationnelle”, ajoute-t-elle.

Pour les curieux.euses qui aimeraient aller à la rencontre d’Audrey et de sa grand-mère et assister à la pièce Que Dieu te garde, vous pouvez vous procurer des billets juste ici, sur le site de la Charpente des fauves. L’œuvre y sera jouée du 16 au 19 avril inclusivement.